保育士資格を一発合格で取得しました!

保育士試験の勉強はとても楽しく、学びがいっぱい!

この記事では、実際に合格した私の勉強法やスケジュール、通信教育のメリット・デメリットまでご紹介します!

保育士試験ってどんな試験?

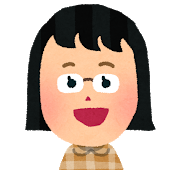

保育士試験は、筆記試験と実技試験の2段階で構成され、全9教科の筆記を6割以上で合格。

保育士試験ってむずかしい?合格率は20%前後!

保育士試験ってどんな内容なの?

筆記試験9教科、実技試験2科目を6割点数を取れば合格だよ!

一発合格をおすすめするよ!

合格率は、筆記・筆記を合わせては20%前後となっています。他の福祉系の資格に比べて、合格率は低く難易度が高いです。

筆記試験を9科目、すべて6割以上の点数を取ることができて合格ですが、1科目でも6割に満たない場合は不合格です。ただし、再チャレンジで試験を受ける場合は、合格した科目は3年間は合格した科目が有効となります。(←ハードル下がるでしょ!)

保育士試験の合格パターンをこちらに書いているのでぜひ参考にしてみてください

保育士試験の免除制度って何?保育士試験の受験方法を具体例で説明、該当したらラッキー!

合格した科目は3年間有効!だけど、、、

少しずつ合格してけば、3年の間には合格できそう!

でもね、勉強内容が重複してるから、

合格した科目の出題範囲も結局勉強することになる。

無限ループだよ。

保育士試験は、一度合格した科目は3年間有効という救済制度があります。

ただし、教科の内容が横断的に重なっているため、部分合格だと結局すべての科目を繰り返し勉強する羽目に…!

私も最初は「数回に分けて受けよう」と思っていましたが、一発合格のほうが断然効率的だと気づきました。

ですが、お仕事をしながら試験を受ける場合や、育児をしながら試験を受けるなど個人個人で事情やペースが違うので、この免除制度はぜひ活用してもらいたいです!

通信教育 or 独学? 私は通信教育を選びました!

勉強方法としては、以下の2つの選択肢があります。

- ①通信教育で学ぶ

- ②独学で参考書や過去問を活用

私はヒューマンアカデミーの通信教育を選びました。子どもがいて時間のない中、すぐに学習を始めたかったからです!

通信教育のメリット

- テキスト選びの手間がない

- 各科目の講師による講義つき

- 法改正の要点を解説してくれる

- 条文の資料・出題頻度表つき

- 実技試験用の動画やDVDも便利

- 給付制度(20%戻る)対象の講座もある

※教材だけでなく、最新法令の確認は自分でプリントアウトするのが安心!

通信教育のデメリット

- 費用がかかる(給付制度を使えば一部返金あり)

- 添削やスクーリングは結局使わなかった

- 教材だけでは不足。一問一答や過去問を別に買う必要あり

受講料の20%が返金される教育訓練給付制度もあるので、そのあたり利用できるかたにとっては出費は抑えられるかもしれません。

そして、通信教育の教材だけでは足りないため、受講料以外に追加して一問一答テキストや過去問を購入することになります。

ですがせっかくなら合格したいので、厳選して追加テキストを購入しましょう。

追加購入お勧めテキスト

通信教育の教材とは別に、一問一答のテキストを活用していきましょう。

私が活用した一問一答テキスト

| 保育士一問一答問題集 ’25年版 [ 近喰 晴子 ]価格:1540円 (2025/7/28 13:56時点) 感想(0件) |

一問一答テキストは、過去問から○×クイズ形式の問題がまとめてあるテキストになります。

通常のテキストより一回り小さいサイズのテキストが多いです。外出先に持ち歩き、いつでも勉強できることも便利です。

過去問テキストは解説重視

過去問は保育士要請協議会にてダウンロードができますが、解説が足りない!

自分自身で調べることもまた勉強にはなりますが、時間がないわけです。

時間をお金で買うしかない、テキストに頼ろう。

こちらは過去問10年分を分析して、頻出のものを掲載してくれています。解説も充実していました。

他出版社のテキストも同様に解説がしっかりあるものであれば、OKです。

| 福祉教科書 保育士 完全合格問題集 2024年版 (EXAMPRESS) [ 保育士試験対策委員会 ]価格:2640円 (2025/7/28 14:17時点) 感想(1件) |

【勉強スケジュール】4か月で合格した私の勉強法

1か月目:過去問+テキストざっくり読破!

まずは過去問で自分のレベルをチェック!保育士試験問題はHPでも閲覧できるようになっています。

保育士要請協議会

「なんとなくわかる」「常識で解ける」問題もあります。そこからテキストをどんどん読み進めて、全体像をつかみます。

2か月目:科目ごとに一問一答 → テキストに書き込み

2回目のテキスト読み+一問一答を併用。

間違えたらテキストを再確認 → 不足情報を書き込む!

法令・条文もどんどん印刷&暗記。

似たような文字が並んでいるけど、さらっと目を通し、歴史背景を理解していく。

3か月目:一問一答を完璧に!

ひたすら繰り返して全問正解を目指す。

過去問を再チャレンジしながら、テキストで間違いの原因を探して補足。

この繰り返しが力になります!

- 〇×の独特なマークシート問題に慣れていく必要があります

→消去法で答えが出てくる問題がある!! - 間違えた問題はテキストのどこに書いてあるのかを探します。

→テキストに書いていないキーワードが出題されます。 - 書いていない情報はテキストに書き込んでいき、理解を深めていきました。

絶対に出題される範囲がある!

保育士試験の出題範囲には毎年必ず出題される範囲があります、そこは絶対間違えないようにすることが大切です。

科目で横断している出題範囲がコレに当たることが多い。

保育士試験の勉強をしながら、こっちの科目でも、こっちの科目でも同じことを勉強していると感じる部分です。

4か月目、過去問、一問一答、パーフェクトを目指す!

過去問と一問一答を繰り返し学習していきます。

間違えた問題はテキストのどこに書いてあるのかを探し、書いていない情報はテキストに書き込んでいく。3か月目にやっていることと同じですが、3か月目には見逃している情報があったりします。

そういった細かな情報をテキストに書き込み繰り返し読みます。

このようなスケジュールで勉強を進め、試験前にはおおむね、60点以上の点数が取れていました。(食と栄養を除いて)

食と栄養

「食と栄養」この科目だけは、ほかの科目とは一線を画す科目です。

栄養についての細かい数字も問われ、栄養士士試験レベルじゃ?と思うような細かい内容が試験にでることも。

ほかの科目は勉強内容が横断しているけど、「食と栄養」だけはまったく違う科目だたので、試験勉強中は最悪この科目だけ切り捨てようと思っていました。

まとめ 保育士試験は効率よく学べば合格できる!

保育士試験は確かに難関です。ですが、効率的な学習方法を取れば短期間での合格も可能!

- 独学 or 通信教育、自分に合った方法を選ぶ

- テキストに出てこないキーワードが出てくるけど、物怖じせず気にするな!

- 法令や条文は印刷&書き込みで記憶に定着!

通信教育や市販教材をうまく活用して、学校に通わなくても、国家資格が取れるなんてすごいですよね!求人も多数あるので就職にも有利です!勉強方法をぜひ参考にしてみてください!

こんな語呂合わせを紹介しています

児童福祉法六法の語呂合わせ、「児童の福、呼ぼうか特別支給の母子手当」 「サブロク18まで児童扶養手当」

コメント