保育士試験の「こどもの保健」では、感染症の名称・病原体・潜伏期間・登園基準が毎年のように出題されます。暗記することが多くてめげそうですが、そんな時こそ、楽しい語呂合わせを考えて遊びながら学習していきましょう!!一気に覚えやすくなります。

子どもの保健関連記事

「こどもの保健」頻出テーマ!発達段階と身体の仕組みをマスターしよう!保育士試験語呂合わせ

カウプ指数・ローレル指数・発育曲線を語呂で攻略!子どもの保健の頻出テーマまとめ 保育士試験

感染症って何がある?

保育士試験の「こどもの保健」の試験で問われやすい感染症は、大きく分けて2つのグループです。感染症法グループと、感染症対策ガイドラインに基づく感染症に分かれています、この大枠をまず理解しておきましょう。とても沢山感染症名が有り、テキストを一読しただけではすんなり記憶できません。

1. 感染症法で定められる感染症

- 麻しん(はしか)

- 風しん

- 水痘(みずぼうそう)

- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

- 咽頭結膜熱(プール熱)

- 百日咳

- インフルエンザ など

2. 保育所における感染症対策ガイドラインに基づく感染症

- 手足口病

- ヘルパンギーナ

- RSウイルス感染症

- ノロウイルス感染症

- 溶連菌感染症 など

1感染症法で定められる主要感染症のまとめ

| 感染症 | 病原体 | 潜伏期間 | 登園基準 | 主な特徴 | 感染経路 |

|---|---|---|---|---|---|

| 麻しん(はしか) | 麻しんウイルス | 10〜12日 | 解熱後3日 | 高熱、発疹、カタル症状(咳・鼻水・結膜充血)、コプリック斑 | 飛沫・空気感染 |

| 風しん | 風しんウイルス | 14〜21日 | 発疹消失まで | 発疹、発熱、リンパ節腫脹(後頚部・耳介後部) | 飛沫感染 |

| 水痘(みずぼうそう) | 水痘・帯状疱疹ウイルス | 10〜21日 | すべての発疹が痂皮化するまで | かゆみを伴う発疹(水疱→痂皮) | 飛沫・接触・空気感染 |

| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | ムンプスウイルス | 16〜18日 | 耳下腺腫れた後5日 | 耳下腺の腫脹と痛み、合併症に無菌性髄膜炎や難聴 | 飛沫感染 |

| 咽頭結膜熱(プール熱) | アデノウイルス | 5〜7日 | 主要症状消退後2日 | 咽頭炎、結膜炎、高熱 | 飛沫・接触感染 |

| 百日咳 | 百日咳菌 | 5〜21日 | 特有の咳が消えるまで(または抗菌薬5日間) | 発作性の連続咳、笛声様吸気音 | 飛沫感染 |

法定感染症を語呂合わせで暗記

五大感染症(麻しん・風しん・水痘・おたふく・咽頭結膜熱)

マ フ ミズ おた けん、熱とぶつぶつ、目と喉真っ赤!

フミズおたは↑潜伏期間長め↑ベスト3!!

フ ミズ おた は潜伏期間が長いことも絵として一緒にインプットしておくといいよ!

- マ:麻しん → 高熱+発疹

- フ:風しん → 微熱+発疹

- ミズ:水痘 → 水ぶくれ状の発疹

- オタ:おたふく → 耳下腺の腫れ・痛み

- ケン:咽頭結膜熱 → 発熱+目の充血+のどの痛み

登園基準のキーワードを暗記

「マの熱3日、発疹カサブタ無くなれ、腫れ引いて5日、結膜消えてにゃ(2日)」

- 熱3日=麻しん

- カサブタ=水痘

- 耳の後ろの腫れ5日=おたふく

- 症状2日=咽頭結膜熱

感染症の症状についての過去問

R6年 後期 保育士試験こどもの保健より

次の( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

感染症の一つである( A )の初期は、高熱、咳、鼻水、結膜充血、目やに等の症状がみられる。発熱は一時期下降傾向を示すが、再び上昇し、この頃には口の中に( B )斑がみられる。その後、( C )や頸部に発疹が出現する。肺炎や脳炎を合併した場合、重症となる。主な感染経路は飛沫感染、接触感染及び( D )感染である。

A B C D 1 麻疹 紅色 顔 経口 2 風疹 コプリック 手足 空気 3 麻疹 コプリック 顔 空気 4 風疹 紅色 手足 経口 5 風疹 コプリック 顔 経口

解答 3

麻疹=コプリック=空気感染 このキーワードが、ふわっと頭にあるだけで点数が取れます!!

保育士試験でコプリックという名前を使うのは麻疹だけ!!

2.保育所における感染症対策ガイドラインに基づく感染症

子育てをしていると、だいたいの感染症を保育園や幼稚園でもらってくるため記憶できてしまっている方も多いのではないでしょうか。だいたい看病が地味に大変で、看病する大人がヘロヘロになります、しかも重症化すると入院するし。子供の病気だと思って甘く見ていると大人でも感染してしまうことがあり、大人が感染すると悲惨なことになったりする類(たぐい)です。危険なやつは手足口病、ロタあたりは、我が家含めて大人感染率高め。

| 感染症 | 病原体 | 潜伏期間 | 登園基準 | 主な特徴 | 感染経路 |

|---|---|---|---|---|---|

| 手足口病 | コクサッキーウイルス、エンテロウイルス | 3〜5日 | 明確な基準なし(発熱・全身状態で判断) | 手のひら・足の裏・口内に水疱性発疹 | 飛沫・接触感染 |

| ヘルパンギーナ | コクサッキーウイルス | 2〜4日 | 明確な基準なし | 高熱、のどの奥に小水疱 | 飛沫・接触感染 |

| RSウイルス感染症 | RSウイルス | 2〜8日 | 明確な基準なし(症状軽快後) | 咳、鼻水、乳児は細気管支炎や肺炎 | 飛沫・接触感染 |

| とびひ(伝染性膿痂疹) | 黄色ブドウ球菌、溶連菌 | 2〜10日 | すべての膿疱がかさぶたになるまで | かゆみ、水疱、膿疱が広がる | 接触感染 |

| 溶連菌感染症(A群溶血性レンサ球菌) | 溶連菌 | 2〜5日 | 抗菌薬内服開始後24時間以降かつ全身状態良好 | のどの痛み、発熱、発疹 | 飛沫・接触感染 |

| ロタウイルス感染症 | ロタウイルス | 1〜3日 | 症状が消失するまで | 嘔吐・下痢(白色便)、脱水注意 | 経口感染 |

| インフルエンザ | インフルエンザウイルス | 1〜3日 | 発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日) | 高熱、筋肉痛、全身倦怠感 | 飛沫感染 |

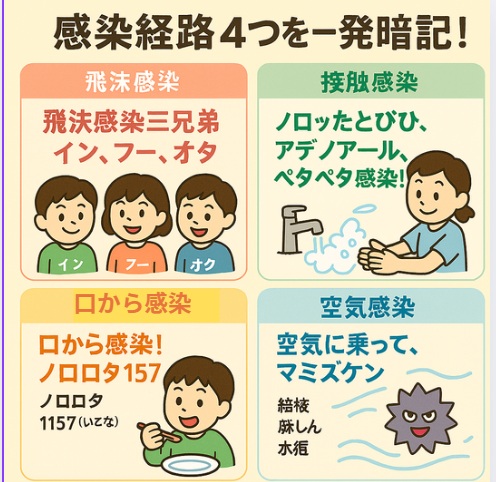

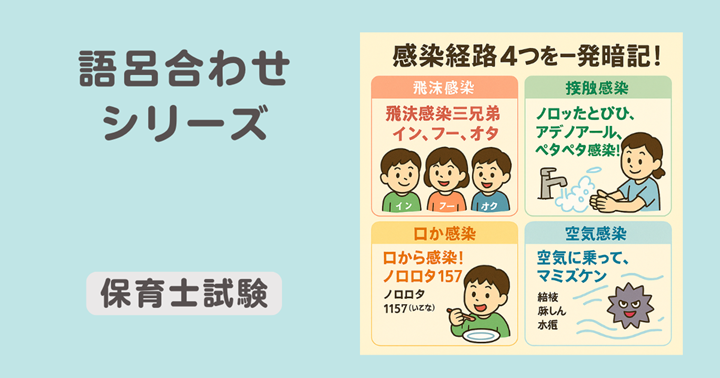

試験は“感染経路と代表疾患の組み合わせ”で出題される!

飛沫感染

飛沫感染するのは3種類!インフルエンザ、風しん、おたふくかぜなどです。飛んじゃうんだから、そりゃ感染します。

「飛沫感染三兄弟 イン、フー、オタ」

ポイントは2m以内で飛ぶ!!!

接触感染

接触感染する感染症はたくさんありますが、有名どころを押さえておきましょう!直接の接触だけではなく、おもちゃや、タオル、取っ手などのものを介して感染する、それはそれは恐ろしいノロッタトビヒ、アデノアール、、、

「ノロッタとびひ、アデノアール、ペタペタ感染!」

直接の接触だけではなく、おもちゃや、タオル、取っ手などのものを介して感染する、それはそれは恐ろしい、、、ノロッタトビヒ、アデノアール、、、

経口感染

経口感染もたくさんありますが、代表的なものを理解しておきましょう!食べ物や水で食中毒を起こす感染症なので、馴染みのある感染症たちです。

「口から感染!ノロロタ157(いごな)」

空気感染

こちらは空気感染チーム!代表的な感染症を把握しておきましょう。長距離移動するのが特徴らしいです。

「空気に乗って、マミズケン」

感染経路についての過去問例

令和3年後期 保育士試験「こどもの保健」より

手足口病について正しいのはどれか。

① 抗菌薬で治療する

② 明確な登園停止期間がある

③ 口腔内に水疱ができる

④ 空気感染する

正解:③

解説:手足口病はウイルス性で抗菌薬は効かず、登園基準は「全身状態が良ければ可」。主な感染経路は飛沫・接触・経口。

まとめ

保育士試験の感染症分野では、感染経路と代表疾患の組み合わせが頻出です。

特に、飛沫感染・接触感染・経口感染・空気感染の4つの分類と、その代表的な感染症を正しく覚えることが得点アップのカギとなります。

語呂合わせを活用すれば、短時間でも記憶に残りやすくなります。イメージと一緒に覚えることで、試験中にパッと引き出せる知識になります。

日々の学習で繰り返し目にし、声に出して覚える習慣をつければ、試験本番でも迷わず解答できるでしょう。

感染症の知識は、試験対策だけでなく実際の保育現場でも役立つ内容なので、しっかりマスターしておきましょう。

子どもの保健関連記事

「こどもの保健」頻出テーマ!発達段階と身体の仕組みをマスターしよう!保育士試験語呂合わせ

カウプ指数・ローレル指数・発育曲線を語呂で攻略!子どもの保健の頻出テーマまとめ 保育士試験

お勧め勉強法

保育士試験、暗記のコツは?作ってはいけない!まとめノート、単語カード

保育士試験おすすめ参考書、どの科目から勉強する?もしも勉強時間が足りないときは!

コメント